|

HPLCカラムの分離モード: 順相(HILIC)と逆相 について

|

|

|

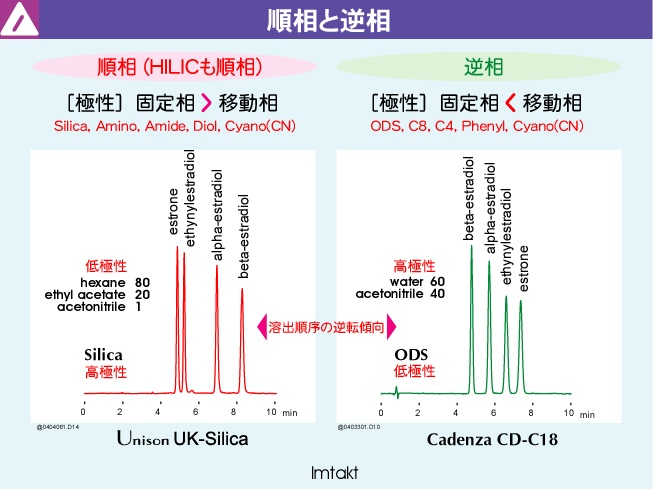

HPLCの主要な分離モードに「順相モード」と「逆相モード」があります。HPLCで多用されるC18(ODS)やC8などのアルキル基をリガンドとする固定相は基本的には「逆相モード」です。

HPLCの大半は逆相モードです。これはHPLCの対象物質が主に有機化合物で炭素を含む化合物だからです。炭素原子は水をはじく(疎水)作用があり、アルキル固定相の炭素鎖と化合物を構成する炭素化合物が見かけ上引きあう(カラムに保持する)からです。これを「疎水的相互作用」と呼びます。アセトニトリル濃度の上昇など、移動相の極性が低くなるほど保持が短く、化合物はカラムから溶出しやすくなります。

反対に「順相モード」とは、シリカなどの極性の高い固定相と、酸素や窒素などが存在する極性分子との間にはたらく「静電的相互作用」によってカラムに保持するモードです。アセトニトリル濃度の減少など、移動相の極性が高くなるほど保持が短く、化合物はカラムから溶出しやすくなります。

順相と逆相の定義では固定相と移動相の「極性」の関係だけで、固定相や移動相の名称や構造には無関係です。水があるかないかは関係ないため、非水系だけでなく水系であっても順相モードは成立します。つまりHILICも順相です。昔から多用されているアミノカラムを用いた糖類の分離も順相モードでしたが、移動相に「水/アセトニトリル」を用いることが多いため「逆相系移動相」という誤解と混乱が生じました。HILICのような特殊な用語が生まれた背景にも順相の相互作用が正しく理解されていないことがあります。

順相モードと逆相モードでは固定相と移動相の極性がそれぞれ反転しているために、化合物の溶出順序は「逆転する傾向」がありますが、「溶出順序が常に逆転する」わけではありません。化合物の構造によって固定相の選択性が変化するからです。

一般に有機溶媒が10%以下でないとODSカラムに保持できないような高極性物質の場合に順相カラムによる検討が推奨されます。

[IMTAKTの順相カラム例]

Unison UK-Amino

Nardis

ND-NX

|

|

|

ホーム

|

製品情報

| ニュース |

サポート

| その他 |

|

|